Todos recordamos que «en el inicio fue la línea de comandos», y que «el cielo sobre el puerto tenía el color de una pantalla de televisor sintonizado en un canal muerto». Todos hemos leído novelas y cómics cyberpunk, visto películas, series, jugado a juegos de rol, a videojuegos algunos incluso dieron el paso y se convirtieron en hackers o (los menos dotados) en cybergoths.

Cualquier cosa que se le pueda hacer a una rata se le puede hacer a un humano. Y podemos hacer casi cualquier cosa a las ratas. Es duro, pero cierto. Esto no cambiará por apartar la vista. Esto es cyberpunk.

Bruce Sterling

No vamos a comenzar este artículo intentando definir qué es Cyberpunk. Si estás leyendo esto, probablemente lo sabes; si no, Wikipedia da unas definiciones perfectas, sobre todo la inglesa.

01 – Nacimiento

La cultura cyberpunk fue una presencia minoritaria pero muy dominante desde su aparición en los años 80 hasta finales de los 90. Curiosamente, su momento de máximo auge precedió a su relativa desaparición. El cyberpunk murió cuando por fin la sociedad entera sabía que había algo llamado cyberpunk, demostrando así su vocación de outsider, su esnobismo o, quizás, que necesitaba de las sombras para germinar. Mi teoría es que al cyberpunk lo mató el mainstream, o, mejor dicho: acceder a él.

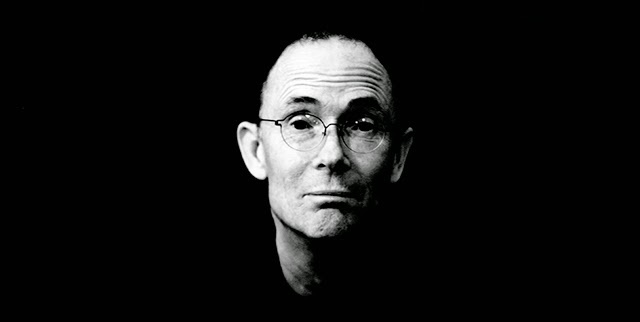

William Gibson, padre fundador y profeta del cyberpunk

Aunque hunde sus raíces en la literatura de autores como Philip K. Dick (quizás Ubik sea el primer escenario plenamente cyberpunk de la literatura), Harlan Ellison o Stanislaw Lem, se puede decir que, como género, nace en 1977 con el cuento Fragmentos de una rosa holográfica, de William Gibson. Junto a El continuo de Gernsback, Regiones apartadas y Johnny Mnemonic (éste último, el primer gran asomo a lo que será posteriormente el universo del Sprawl), dan inicio a una nueva era en la literatura contemporánea de ciencia ficción.

Desde ese momento, el cyberpunk se comienza a autodefinir con plena consciencia de ser algo diferente, algo nunca antes hecho, algo autorreferente y uno de los escasos accesos del público no especializado a un mundo por aquel entonces tan ignoto como los mares helados de Io: los ordenadores. Podríamos decir que el cyberpunk guarda las siguientes características:

Ghost in the Shell: no se sabe qué es mejor, si el manga de Shirow o el anime de Oshii

10 – El OS y el agotamiento

Este último punto es muy importante. Si las narraciones originales de William Gibson dan ciertas ideas clave que otros recogen (el simestim, el mismo ciberespacio, la realidad virtual, los injertos biónicos y el transhumanismo en general) es difícil encontrar nada nuevo u original ya en Snowcrash, (Neal Stephenson, 1992). Las reflexiones que se hacen los replicantes de Blade Runner (R. Scott, 1982) en el Los Angeles decadente de 2019 se parecen muchísimo a las que se hacen la mayor Kusanagi en Ghost in the Shell (Mamoru Oshii, 1995) y su compañero Batou en la secuela, Ghost in the Shell: Innocence (2004), en el Tokio de 2039. Las mismas adicciones a la realidad virtual que afectan al Case de Neuromante afectan a la jugadora Ash en Avalon (M. Oshii, 2001). El mismo pesimismo hacia la Inteligencia Artificial que se da en la trilogía del Sprawl llega a películas como Robocop (Paul Verhoeven, 1987) o The Matrix (Wachowski, 1999).

Esto no significa que Snowcrash, Ghost in the Shell, Avalon, Robocop o The Matrix sean malos productos culturales: al contrario, son obras maestras, indispensables para todo buen amante del género. Pero sirve para poner de relieve esa autorreferencia y ese continuo dar vueltas a las mismas cuestiones filosóficas y técnicas. Y ese eterno retorno acabará consumiendo al género hasta hacerlo desaparecer.

Avalon: Oshii plantea una joya visual para aficionados hardline

El problema principal que enfrenta el cyberpunk, a partir de mediados de los 90, se llama Windows, o, si se prefiere, Bill Gates. Cuando el género surge a principios de los 80 muy poca gente sabe qué es un ordenador (más allá de esas cajas milagrosas que hablaban en películas de los años 50). El oficio de programador/hacker es el equivalente en este nuevo universo al de los antiguos marinos y piratas como Pizarro, Drake o Cook. A partir de la popularización del sistema operativo Windows y del ordenador personal, comienzan a multiplicarse exponencialmente los programadores, hackers, crackers y virusers hasta llegar a distinguirse unos de otros mediante frases peyorativas como script kiddies.

En definitiva, puede decirse con respecto al cyberpunk, que entre todos lo mataron y él solito se murió. Él solito por cuanto muy pronto muchos de sus autores comenzaron a explorar otras vías apenas señaladas en sus primeras obras: desde la revolución nanotecnológica de La era del diamante (N. Stephenson, 1995) hasta el biopunk de Di Filippo o Butler, pasando por el steampunk (el propio Bruce Sterling lo aborda en 1990). Es la respuesta de un género a su propio agotamiento, y la abordaremos en profundidad en la segunda entrega de este artículo.

Con este señor supimos los colonos digitales que empezaba una nueva era

11 – Muerte de un género… ¿o sólo stand-by?

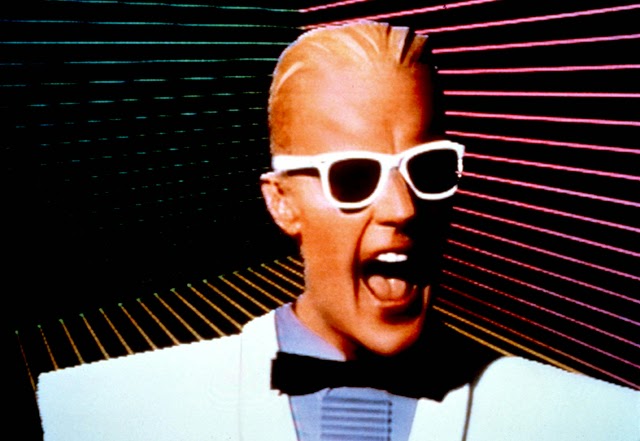

Pero también es cierto que al cyberpunk lo mataron. Lo mató la exposición al mainstream: pasó de ser un género minoritario (y cómodo con esta etiqueta) a verse en cada vez más pantallas. La historia de cómo el cyberpunk llegó al público masivo no comienza, como sería de esperar, con Blade Runner, por cuanto la película llegó demasiado pronto para las audiencias masivas, y se hizo con un nicho en el cementerio de «películas de culto» del que no salió hasta mediados de los 90. Pero en 1987 se estrenó un extraño producto audiovisual, medio británico y medio americano, llamado Max Headroom, que para muchos televidentes fue la primera señal de algo llamado cyberpunk: la idea de que el cuerpo es prescindible, de que un periodista (¿era realmente él? ¿Su personalidad clonada? ¿Sólo un programa autoejecutable?) puede almacenar su ser en la Red y desde allí realizar ataques contra los responsables de su estado era fascinante. Ese mismo año se estrenó en cine Robocop, que pertenece al género tangencialmente (se trata de una película más centrada en el meatware que en el software) pero ya apunta maneras en cuanto al clima político y el tipo de sprawl urbano típico del género.

Mención aparte merecería el raid policial contra las oficinas de Steve Jackson Games y su GURPS Cyberpunk, en la mejor tradición de la Gestapo, acusando a Lloyd Blankenship y por extensión al resto de creadores de (cito textualmente) ser «un manual para el delito cibernético». Aunque tuvo un final feliz (hubo reparación de daños y perjuicios y reprimenda judicial contra el Servicio Secreto y los agentes que organizaron el «caso»), sirvió para exponer aún más la existencia no sólo del género, sino de hackers, crackers y demás adictos a la Red.

El simestim de Gibson llevado a las últimas consecuencias: Días extraños

El cyberpunk no prendería realmente en el celuloide (celuloide analógico, antiguo) hasta 1995, lo que no deja de ser una extraña coincidencia con el lanzamiento del primer Windows masivo. Johnny Mnemonic (R. Longo) es la exasperante adaptación del relato fundacional de Gibson con respecto al universo del Sprawl. Este desastre de película sólo tiene en su haber un casting extraordinario (Keanu Reeves, Takeshi Kitano, Ice-T, Henry Rollins…) y el mérito de haber destrozado un buen guión del propio Gibson. Por el contrario, 12 monos (Terry Gilliam) es un peliculón de esos que es obligatorio revisar unas cuantas veces. Y nos descubrió que Brad Pitt también era capaz de actuar bien. Sin embargo, y pese a mi amor por el ex Monty Python, he de reconocer que la película cyberpunk de 1995, y aún hoy en día una de las mejores del género, fue Días Extraños (Kathryn Bigelow). En ella se toma el concepto del simestim del Sprawl de Gibson, se le da una importancia central y se exploran sus posibilidades delictivas y de entretenimiento. Es una zambullida de pleno en un futuro cercano e inquietante, y que la trama suceda el día de fin de año de 1999 no le resta un ápice de actualidad.

También en 1995 se estrenó Ghost in the Shell, que vino a demostrar que si alguien había entendido de qué iba esto del cyberpunk habían sido los japoneses. Visualmente tétrica, existencial, de una belleza arrebatadora, la película está mucho más cercana a las claves filosóficas originales del movimiento que ninguna otra a excepción de, obviamente, el Blade Runner de Scott. Está basada en un manga excepcional de Masamune Shirow, profuso en detalles técnicos y filosóficos, auténtica opera magna del género. Los japoneses (concretamente, Ryutaro Nakamura) serían responsables de otra maravilla de animación, Serial Experiments Lain, que explora las relaciones entre mitología, cosmología y la Red.

Zaibatsus, hoteles baratos y traiciones: con New Rose Hotel comenzó el tech-noir

En 1998 Abel Ferrara presentó New Rose Hotel, película basada de modo bastante fiel en el relato homónimo de Gibson, con Christopher Walken, Willem Dafoe y Asia Argento. Es un filme introspectivo y amargo, como el relato original, gracias al cual muchos occidentales comprobaron la existencia de los hoteles-cápsula predichos por el maestro Gibson. Y en 1999 llegó The Matrix y de repente el universo se llenó de hackers versión 2.0, vestidos con gabardinas negras y gafas de sol. Matrix resumía casi todos los puntos clave del cyberpunk (rebelión de las inteligencias artificiales, transhumanismo, realidad virtual, antihéroes) y las pasaba por un túrmix filosófico que, pese a su evidente voluntad masiva, no era indigesto y evocaba a la caverna platónica y al superhombre nietzscheano.

100 – System Reboot

Desde 1999 hasta ahora, apenas ha habido nada verdaderamente novedoso, si exceptuamos Ghost in the Shell II (otra maravilla de Oshii). La sobreexplotación de Matrix a través de sus infumables secuelas (Reloaded y Revolutions) y su interesante proyecto lateral, Animatrix, parecería haber llevado el género al estancamiento definitivo.

Todos hemos conocido hackers y sabemos que NO son como Trinity…

El problema, en realidad, es que el futuro del que habla el cyberpunk no está ya a la vuelta de la esquina sino que en muchos casos ya está aquí. El que el género se haya convertido en una sucesión de clichés más o menos trillados de los 80 y 90 ha resultado definitivo y, con alguna que otra excepción, se ha convertido en un panorama yermo y estéril. El cyberpunk ha muerto, o quizás, como veremos en el próximo artículo, tan sólo está en stand-by. Porque ciertos movimientos interesantes, tanto televisivos como literarios, parecen augurar una nueva era dorada para los simestims, metaversos, IAs y hackers del futuro próximo… o del presente.

El complejo de Cassandra no es el de que se autocumplan las profecías, es que aunque puede predecir el futuro nadie le cree ni tampoco puede hacer nada para evitarlo.

Cuando se da el caso de la profecía autocumplida es el Efecto Pigmalión.

Salvo ese pequeño detalle, gran artículo ! Me ha gustado 😀

¡Muy cierto, Jordi! ¡Mil gracias por la aclaración, paso a corregirlo ahora mismo! Un abrazo

Genial el artículo

Muchas gracias, Eclectico! Espero que la segunda parte también te guste!

Hay un pequeño error en el artículo, El registro en Steve Jackson Games fue por su juego GURPS: Cyberpunk, y no por Cyberpunk 2020, que es un juego de R. Talsorian Games, escrito por Pondsmith.

¡gUrPS! ¡Muy cierto! Otra cosita que paso a coreegir… Muchas gracias, Cainite62!

Aunque admiro la precisión histórica del artículo, creo que decir que «ha muerto» es ignorar la naturaleza plástica de la literatura (y por extensión todo genero narrativo). Más que morir, el cyberpunk se ha convertido en la base de múltiples corrientes narrativas actuales, pero los temas (y hasta cierto punto el tono) han cambiado para incluir conceptos como la tecnología al alcance de todos, el Internet of Things o, mas recientemente, el optimismo tecnológico transhumanista.

Algunos de mis ejemplos favoritos de obras en las que es evidente la raíz cyberpunk de la última decada son:

Accelerando (Charles Stross, novela, 2005)

Mass Effect (videojuego, 2007, aunque este entendería que fuera discutible, pero entrar en una explicación del por qué lo considero dentro de la lista sería demasiado larga.)

Eclipse Phase (juego de rol, 2009)

Origen (pelicula, 2010)

Deus Ex: Human Revolution (videojuego, 2011)

Remember Me (videojuego, 2013)

Orphan Black (televisión, 2013)

Te nos adelantas, David… te nos adelantas… De eso trata, exactamente, el segundo capítulo del artículo 😉

Un abrazo!

A decir verdad, leí el final del artículo tarde y pensé que al final no había enviado el comentario. Eso es lo que sucede cuando leo artículos antes de haberme tomado mi neuroestimulante mañanero (café). ^^

Jajajajajaja… somos varios!

Pingback: Mr Robot: han hackeado nuestra democracia | Crying Grumpies

Pingback: SIETE EVAS: ¿QUÉ PASA CONTIGO, STEPHENSON? | Crying Grumpies

Pingback: Muerte y Resurrección del Cyberpunk, Cap. 11: tres reflexiones | Crying Grumpies